Humidité, matériaux et moisissures : un trio qui menace la qualité de l’air intérieur

L’humidité favorise la prolifération des moisissures dans les bâtiments, dégradant les matériaux et la qualité de l’air intérieur. Cela peut entraîner des allergies et des troubles respiratoires. Les matériaux sensibles comme le bois ou le plâtre sont particulièrement vulnérables. Une bonne ventilation et un suivi de l’humidité sont essentiels pour prévenir ces risques.

La qualité de l’air intérieur un enjeu de santé

La qualité de l’air intérieur est devenue une préoccupation croissante dans nos sociétés modernes, où nous passons en moyenne plus de 80 % de notre temps dans des espaces clos — logements, bureaux, transports, commerces ou établissements recevant du public. Cette exposition prolongée rend la qualité de l’air ambiant essentielle pour préserver notre santé. Pourtant, de nombreux bâtiments présentent des signes de contamination visibles ou invisibles, notamment par les moisissures, qui peuvent se manifester par des taches sombres sur les murs, plafonds ou mobiliers.

Parmi les facteurs influençant cette dégradation, l’humidité joue un rôle central mais souvent sous-estimé. Qu’elle provienne de fuites, de condensation ou de remontées capillaires, l’humidité est un des facteurs propices au développement des moisissures, qui peuvent altérer les matériaux et libérer des particules nocives dans l’air.

Cet article a pour objectif de mieux comprendre comment l’humidité favorise la croissance des moisissures, d’analyser les impacts sur la santé des occupants et sur les matériaux de construction, et de proposer des solutions concrètes pour prévenir ces risques.

Comment l’humidité apparaît dans les bâtiments ?

La différence entre l’humidité relative et absolue

Selon le dictionnaire Larousse, l’humidité est la « teneur en eau, d’un sol, de l’atmosphère. » Mais quelle est la différence entre humidité relative et humidité absolue ?

- Humidité absolue : c’est la masse de vapeur d’eau contenue dans un volume donné d’air, généralement exprimée en grammes par mètre cube (g/m³). Elle ne dépend pas de la température.

- Humidité relative : c’est le rapport (en %) entre la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air et la quantité maximale que l’air peut contenir à une température donnée avant de devenir saturé (point de rosée). Elle dépend fortement de la température.

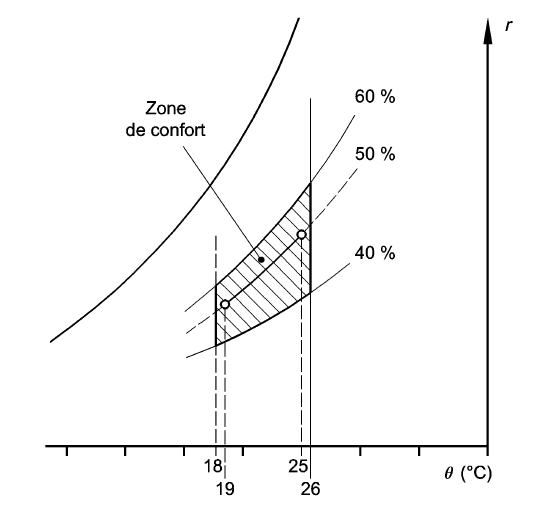

Représentation de la zone de confort (température et humidité) issue de la norme NFP X 43-407

En bref, l’humidité absolue correspond à la quantité réelle d’eau présente dans l’air, comme si on mesurait le nombre de gouttes d’eau invisibles flottant autour de nous. L’humidité relative, elle, indique à quel point l’air est « plein » d’eau par rapport à ce qu’il pourrait contenir au maximum. Par exemple, l’air chaud peut contenir plus d’eau que l’air froid. Donc, si on a la même quantité d’eau dans un air chaud et un air froid, l’air chaud semblera moins humide, car il pourrait en contenir encore plus.

D’où provient l’humidité sur les murs ou les plafonds ?

L’origine de l’humidité dans l’air ou les matériaux de construction est souvent liée à :

- un dégât des eaux

- une fuite d’une canalisation d’eau propre ou d’eau usée

- un défaut sur la toiture

- des fissures dans un mur

Ces dégâts conduisent à des infiltrations d’eau dans les moindres interstices et fissures des matériaux. L’eau s’accumule et imprègne le mur ou le plafond. Cet apport d’eau important favorise la germination des conidies de moisissures et une dégradation des matériaux.

Quelles sont les pièces d’un bâtiment où le risque d’humidité est élevé ?

Les sources d’humidité sont multiples et certaines zones d’un bâtiment sont plus vulnérables.

Dans les maisons, les salles de bain et cuisine sont à risque du fait de la présence de tuyau d’arrivée ou évacuation d’eau. Une dégradation de ceux-ci (perforation, fissure) peut répandre très rapidement de grand volume d’eau dans une pièce ou des cloisons.

Dans les immeubles de bureaux, les zones à risque sont les sanitaires mais également les sous-plafonds et sous-planchers qui peuvent contenir les conduits de transport d’eau, dont par exemple l’eau glacée pour la climatisation des espaces de travail.

Quels sont les matériaux les plus sensibles à l’humidité ?

La sensibilité des matériaux à l’humidité est directement liée à leur capacité de rétention d’eau.

Ainsi naturellement, les matériaux à base de plâtre, les isolants type laine verre ou biosourcés vont avoir tendance à retenir l’eau.

Néanmoins, les combinaisons de matériaux ou les traitements avec des molécules spécifiques peuvent diminuer la capacité de rétention d’eau des matériaux.

C’est pour cette raison qu’il existe par exemple des plâtres utilisables dans les pièces humides.

Comment se développe une moisissure dans un bâtiment ?

Les conditions idéales pour le développement des moisissures sur un mur ou un plafond

Pour se développer, une moisissure a besoin de nutriments et de température et hygrométrie adaptées. Les deux éléments essentiels sont :

- la présence d’eau disponible

- une source de carbone organique pour manger

Les moisissures ont des capacités à se développer dans des conditions très variables, dans le réfrigérateur à +4°C ou bien dans un hammam à 40-45°C. Dans ces deux cas, l’environnement est humide avec une humidité relative proche de 100% mais les moisissures qui vont se développer ne sont pas forcément les mêmes

Le facteur le plus important pour favoriser le développement d’une moisissure est la présence d’eau disponible (Aw – Activity water)

Cycle de vie des moisissures

Une spore de moisissure (conidie) est transportée par l’air et se dépose sur une surface.

Si les conditions sont favorables, et avec présence d’eau disponible, elle gonfle en se chargeant d’eau et remet en route l’ensemble des métabolites (machinerie) lui permettant d’être active.

Ensuite, elle démarre la construction d’un premier hyphe, une sorte de petit filament lui permettant de chercher (avec son radar au niveau de l’apex – extrémité de l’hyphe) de la nourriture.

Pour se nourrir, le champignon va chercher des nutriments contenant du carbone, et pourra se nourrir à la surface des matériaux, mais également en pénétrant les matériaux si ceux-ci le permettent.

La croissance de la moisissure va produire des ramifications de l’hyphe pour former un thalle, puis les structures de reproduction. Les structures de reproduction sont aériennes et fabriquent des conidies (spores), cellules pouvant être comparées à des graines. Les conidies sont facilement détachables de la moisissure par les flux d’air comme le vent et dispersées dans l’environnement.

Dès lors que la conidie trouve des conditions adaptées pour se développer, le cycle reprend.

Les matériaux propices à l’apparition de taches de moisissures

Les moisissures pour se développer ont besoin d’eau mais également d’une source de carbone si possible facilement assimilable.

Les moisissures, sont des agents d’entretien des forêts en dégradant les arbres et les végétaux morts. Elles ont la capacité entre autres de dégrader la cellulose et d’autres polymères.

Par conséquent, dans les bâtiments, les moisissures se développent facilement sur les matériaux contenant de la cellulose comme :

- Bois

- Papier

- Plaque de plâtre

- Tissu d’ameublement contenant des fibres naturelles

- …

Les impacts sur la qualité de l’air intérieur

La libération de spores et de composés organiques volatils (COV)

Lors du cycle de vie des moisissures, leurs appareils reproducteurs fabriquent des spores (conidies). Celles-ci sont libérées dans l’environnement par l’air.

Ces émissions permettent à la moisissure de coloniser d’autres espaces. De part un poids léger et une forme aérodynamique, les spores de moisissures peuvent être alors transportées sur quelques centimètres ou plusieurs milliers de kilomètre (air ambiant).

La libération des spores conduit à une augmentation des particules biologiques en suspension dans l’air intérieur. On parle alors d’une dégradation de la qualité (microbiologique) de l’air intérieur. Cette dégradation peut avoir un effet sur la santé des occupants.

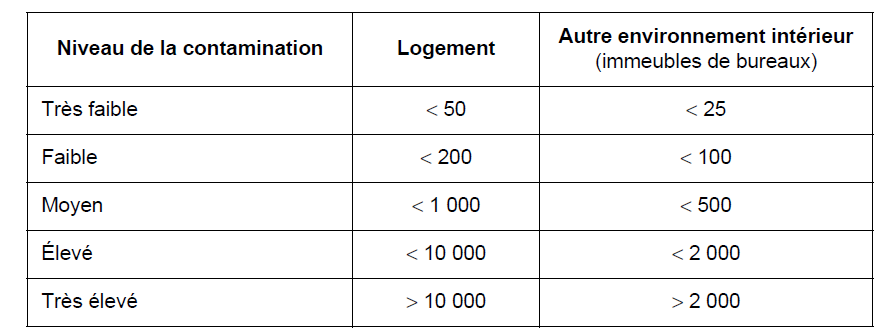

Evaluation du niveau de contamination de l’air selon les concentrations en moisissures (UFC/m3) – source : Norme XP X 43-407

Les moisissures n’émettent pas uniquement des spores dans l’air. Elles produisent également des molécules chimiques, les Composés Organiques Volatiles (COV), durant leur phase de croissance. Ces composés chimiques parfois ont des odeurs caractéristiques comme la géosmine conférant une odeur de terre mouillée. Ces molécules peuvent avoir un effet sur la santé des personnes même si les seuils d’exposition sont difficiles à définir.

La dégradation de la qualité de l’air et les conséquences sur la santé

La présence de spores de moisissures ou de molécules chimiques produites par les moisissures peut avoir un impact sur la santé.

En effet, les spores de moisissures selon leur forme ou la surface de leur paroi peuvent entrainer des réactions allergiques pour les personnes sensibles.

L’effet peut être exacerbé ou augmenté par des concentrations élevées dans l’air et des expositions prolongées. Les réactions allergiques peuvent être au niveau de la peau avec contact des spores, mais également au niveau des poumons avec de troubles comme l’asthme.

Les COV et les mycotoxines peuvent produire les mêmes effets, les études scientifiques sont peu nombreuses à ce jour pour démontrer tous les effets sur le corps humain.

Prévention et solutions

La surveillance de l’humidité

Afin de prévenir les risques liés à une humidité relative importante dans un bâtiment, un suivi des températures et de l’hygrométrie est une première solution simple.

Dans un logement, ce suivi peut être réalisé à l’aide d’une petite station météo simple ou bien connectée.

Pour les bâtiments tertiaires, industriels, les musées et archives, le suivi sera réalisé à l’aide de sondes spécifiques pouvant émettre des alertes dès qu’un dépassement est constaté.

Ventilation, déshumidification, choix des matériaux

Afin de prévenir une augmentation de l’humidité relative dans un bâtiment et donc favoriser la croissance et dispersion des moisissures, il est important de limiter son apport. Dans un premier temps, il est recommandé de bien choisir des matériaux résistants au développement des moisissures, de réaliser les travaux de mise en œuvre dans le respect de l’art et des DTU.

Dès lors que la construction ou la rénovation du bâtiment répond aux critères attendus, il est important d’apporter des solutions techniques pour éviter une accumulation de l’humidité dans les espaces intérieurs.

La première étape est de bien ventiler le bâtiment :

- dans les logements, la ventilation sera du type VMC (Ventilation Mécanique Centralisée) Simple Flux ou double Flux

- dans les bâtiments tertiaires, industriels ou ERP, la ventilation sera du type Centrale de Traitement de l’Air (CTA).

Dans le cas où la ventilation n’est pas suffisante ou bien qu’un dégât des eaux à conduit à une humidité importante dans un bâtiment, une déshumidification devra être réalisée.

Il existe plusieurs solutions pour déshumidifier un bâtiment :

- Si les problèmes rencontrés dans le bâtiment se limitent à une humidité relative un peu plus élevée que les 60% maximum recommandée et qu’il n’y a pas eu de dégâts des eaux, après un contrôle de la ventilation, l’utilisation d’un déshumidificateur mobile peut être suffisant.

- Si un dégât des eaux (canalisation cassée, remontée capillaire, infiltration par le toit…), il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel qui disposera du matériel et de l’expertise pour effectuer un assèchement dans les règles de l’art.

Dans tous les cas, il est très important de traiter les problèmes d’humidité dans les plus brefs délais afin d’éviter l’apparition des moisissures et une dégradation des matériaux et de l’air.

Les traitements antifongiques et les bonnes pratiques d’entretien

Des traces de moisissures sont visibles sur une surface de votre bâtiment ou logement.

Si la surface totale en moisissure est inférieure à 1m2 au total sur tout le bâtiment, un traitement par vos soins est possible. Le traitement devra être réalisé en respectant quelques règles. Vous devrez porter des EPI (Equipement de Protection Individuelle) : gants, masque FFP2 ou FFP3, lunettes. Pour traiter proprement il faut utiliser un produit nettoyant ayant validé des normes antiseptiques adaptés aux moisissures. Le nettoyage et traitement sera réalisé à l’aide d’un chiffon ou papier à usage unique imbibé du produit nettoyant sur toute la zone contaminée. Une fois la zone nettoyée et après un temps de séchage recommandé par le fabricant du produit, une seconde passe sera effectuée de nouveau avec des chiffons neufs humidifiés avec le produit désinfectant.

Si la surface contaminée en moisissure est supérieure à 1m2, il est recommandé de faire appel à un spécialiste de la décontamination : il pourra vous proposer un protocole de désinfection adapté pour éradiquer les moisissures et promouvoir les conseils pour éviter leur réapparition.

Conclusion

L’humidité excessive dans les bâtiments est bien plus qu’un simple inconfort : elle constitue un facteur déclencheur de la prolifération des moisissures, avec des conséquences directes sur les matériaux, la qualité de l’air et la santé des occupants.

Comprendre les mécanismes de développement fongique, identifier les zones à risque, surveiller les niveaux d’humidité et adopter des solutions techniques adaptées sont autant de leviers pour prévenir ces nuisances.

Il est essentiel de faire diagnostiquer son bâtiment, d’adopter des gestes simples comme une bonne ventilation, et de consulter des professionnels en cas de contamination.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à découvrir nos ressources complémentaires ou à contacter notre équipe pour un accompagnement personnalisé.

FAQ – Air, Humidité et Matériaux

Pourquoi la qualité de l’air intérieur est-elle importante pour les matériaux de construction ?

Une mauvaise qualité de l’air (polluants, humidité excessive) peut accélérer la dégradation des matériaux comme le bois, le plâtre ou les peintures.

Comment l’humidité affecte-t-elle les performances des matériaux ?

L’humidité peut provoquer des moisissures, des gonflements, des fissures ou une perte d’isolation thermique.

Quels matériaux sont les plus sensibles à l’humidité ?

Les matériaux qui contiennent de la cellulose comme le bois, des plaques de plâtre avec un parement, des isolants organiques et qui ne présentent pas de protections antifongiques spécifiques.

Comment mesurer l’humidité dans l’air ambiant ?

À l’aide d’un hygromètre, qui indique l’humidité relative en pourcentage (% HR).

Qu’est-ce que l’humidité relative idéale dans un espace intérieur ?

Entre 40 % et 60 % pour garantir confort, santé et préservation des matériaux.

Quels sont les signes d’un excès d’humidité dans un bâtiment ?

Condensation sur les vitres, odeurs de moisi, taches sur les murs, décollement des revêtements.

Quels matériaux permettent de réguler naturellement l’humidité ?

Les matériaux dits « respirants » comme la terre crue, la chaux, certains bois et isolants naturels (laine de bois, liège).

Comment améliorer la qualité de l’air intérieur pour préserver les matériaux ?

Par une ventilation efficace (VMC, aérations), l’utilisation de matériaux peu émissifs et le contrôle de l’humidité.

Les matériaux étanches à l’air sont-ils toujours recommandés ?

Pas nécessairement : ils doivent être associés à une bonne ventilation pour éviter les problèmes de condensation.

Quels traitements ou protections peuvent rendre les matériaux plus résistants à l’humidité ?

Vernis, peintures hydrofuges, pare-vapeur, traitements anti-moisissures ou revêtements imperméabilisants.

Nos solutions associées à l’humidité dans les bâtiments

Test des matériaux

Analyse de la qualité de l’air

Articles connexes

FungiRESIST™ : Une plateforme innovante pour l’analyse des résistances fongiques

Matériaux biosourcés : alliés écologiques, mais quels risques face aux moisissures ?

Face à l’urgence climatique, le secteur du bâtiment se tourne vers des solutions plus respectueuses de l’environnement. Les matériaux biosourcés apparaissent comme des alternatives durables pour réduire l’empreinte carbone des constructions. Mais ces matériaux naturels posent aussi des défis, notamment en matière de gestion de l’humidité et de risques de moisissures. Cet article explore les atouts et limites des matériaux biosourcés.

Oïdium de la vigne : comment reconnaître, prévenir et traiter cette maladie redoutable ?

Travaillons ensemble !

Vous avez des besoins ou des interrogations sur la microbiologie de l'environnement, contactez-nous et nous vous apporterons les réponses adaptées à votre situation.